3D-Druck in neuen Dimensionen

Neue Wege beschreitet die TU Darmstadt beim 3D-Drucken. Ein Forscherteam befasst sich wissenschaftlich mit verschiedenen Werkstoffen, die als gedruckte Produkte im Bauwesen eingesetzt werden sollen.

An der TU Darmstadt befasst sich ein Forscherteam mit dem 3D-Druck so unterschiedlicher Materialien wie Stahl, Keramik, Kunststoff und Glas. Die TU ist damit die erste deutsche Universität, an der in großer Breite Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Druckens für den Bereich des Bauwesens wissenschaftlich untersucht werden.

Klein, leicht, organisch geschwungen und aus grauem Metall – so sieht der neueste Forschungsgegenstand des Instituts für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IfSW) am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften aus. Das Besondere daran: Das Bauteil wurde nicht gefräst oder gegossen, sondern gedruckt. Ob der kleine Handschmeichler der Wegbereiter für den neuen Forschungsbereich 3D-Drucken sein kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Die Technologie des 3D-Druckens ist weit verbreitet. Weil bei der Herstellung kaum Abfall entsteht und sich auch komplizierte oder geometrische Formen erstellen lassen, können Bauteile material- und ressourcenschonend produziert werden. Vor allem im Maschinenbau hat sich diese Technik etabliert, die auch wissenschaftlich gut dokumentiert ist. Beim industriellen Einsatz werden im Maschinenbau oft hochwertige Materialien verwendet, die zudem regelmäßig nachuntersucht werden.

„Im Bauwesen herrschen dagegen andere Voraussetzungen“, sagt Professor Jörg Lange, der Leiter des IfSW. Bauwerke sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt, und in dieser Zeit finden üblicherweise keine weiteren Überprüfungen statt. Hinzu kommt extremer Kostendruck, der sich vor allem bei der Auswahl der Materialien zeigt. Neue Bauteile „aus dem Drucker“ müssen also dauerhaft, sicher und kostengünstig sein – keine leichte Aufgabe für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Forschung soll daher bewusst breit aufgestellt werden: vom Einsatz verschiedener Ausgangsmaterialien bis hin zu konkreten praktischen Anwendungen. Das IfSW arbeitet dazu mit verschiedenen mittelständischen Firmen zusammen. Einige der Projekte werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Mögliche Einsatzgebiete gedruckter Bauteile sieht Lange für sein Fachgebiet derzeit vor allem bei Fassadenbauteilen und Verbindungselementen. Während im konventionellen Stahlbau beispielsweise für die Verbindung zweier Träger zunächst Laschen aus Stahl ausgeschnitten werden müssten, die dann auf die zu verbindenden Teile geschweißt und mit Schrauben verbunden würden, könnte mit der neuen Technik ein optimiertes Verbindungselement direkt auf den Träger aufgedruckt werden. Die technische Ausführung wird mit institutseigenen Schweißrobotern erprobt, die die Verbindungselemente Schicht für Schicht auftragen, wobei das Schweißgut als Druckmaterial dient. „Der Vorteil der neuen Methode besteht in einer Zeit- und Materialersparnis“, erklärt Lange.

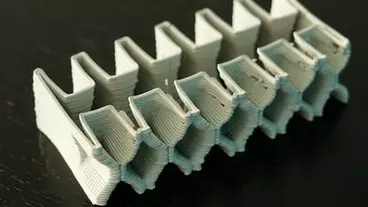

Eine weitere Chance des 3D-Druckens liegt in der immensen Freiheit bei der Formgebung. „So konventionelle Baustoffe wie Ziegel können nun auch gewölbt, filigran geformt oder mit besonderen Eigenschaften hergestellt werden“, sagt Professor Ulrich Knaack vom Institut für Statik und Konstruktion (ISM+D), der für sein Forschungsprojekt „3D-Druck mit Keramik“ mit einem Verband der Ziegelhersteller zusammenarbeitet. Ziel ist es, technische Lösungen für die individuelle Herstellung gedruckter Ziegel zu erhalten. Der Prototyp, den Knaack präsentiert, hat nur noch wenig mit dem klassischen Baustoff gemein. Aus zarten, spaghetti-ähnlichen Wülsten ist ein luftiges Gebilde entstanden. Wie auch beim 3D-Drucken mit Stahl wird das Material Schicht für Schicht nach am Computer berechneten Modellen aufgetragen und anschließend gebrannt.

In gleicher Weise beschäftigt sich das ISM+D in Kooperation mit der Materialprüfungsanstalt (MPA) der TU Darmstadt mit dem Werkstoff Glas: Hier versprechen erste Versuche eine prinzipielle Machbarkeit. Bevor Bauteile entwickelt werden können, sind allerdings noch grundsätzliche Fragen zur Prozesstechnologie und Verarbeitung zu klären. Geht es dagegen darum, Kunststoffe zu drucken, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diverse, bereits in anderen Disziplinen intensiv genutzte Verfahren und Materialien zurückgreifen. Der Fokus der Forschung liegt hier darin, Anwendungen speziell für das Bauwesen zu entwickeln.

Wie aber sieht es mit den Materialeigenschaften der neuen gedruckten Bauteile aus? Sind sie genauso lange halt- und belastbar wie konventionelle Produkte? Wie kann man die Qualität überhaupt überprüfen? Braucht es dazu neue Verfahren? Sind gängige Regelwerke überhaupt für gedruckte Bauteile anwendbar? All dies sind Fragen, auf die die beteiligten Forscherteams Antworten finden wollen.

Ausdrücklich soll sich die Forschung dabei nicht nur auf einen Ausgangsstoff wie beispielsweise Stahl, Glas oder Keramik beschränken. Ziel ist, ein Netzwerk bilden und das 3D-Drucken auch im Bauwesen zu etablieren.

Passend zu diesem Artikel

Mit der Berufung von Dr.-Ing Christian Schulze bekam das Institut für Straßenwesen an der Universität Siegen wieder eine wissenschaftlich-fachliche Leitung.

Ein Gutachten des Landes Hessen, von Hessen Mobil und der TU Darmstadt beschreibt, inwieweit die Folgen des Klimawandels die Straßeninfrastrukturen in Hessen gefährden.

Die Internationale Gesellschaft für Asphaltpetrologie lädt am 28. Februar zu einer Tagung nach Darmstadt ein, um der Fachwelt dieses Wissensgebiet und seine Möglichkeiten näher zu bringen.